剧团:吴江县(友好)锡剧团

剧团:吴江县(友好)锡剧团

剧团简介

大事年表

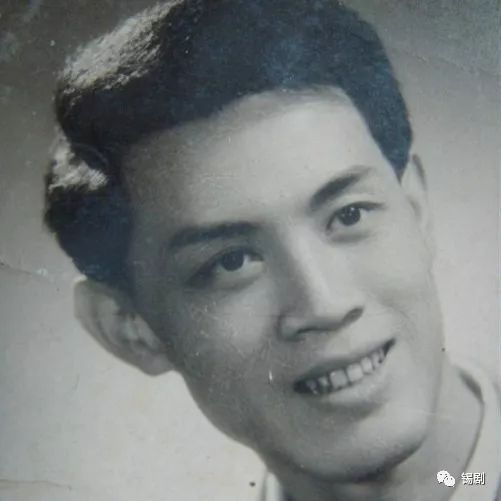

相关人物

讨论+

人民日报 1960年 第11版

专栏:江苏通讯

出席全国文教群英会先进单位江苏省吴江县(友好)锡剧团,八年如一日,深入农村,向工农学习,为工农演出,在农村扎下了根子,成为广大农民喜爱的剧团。1956年到1959年,这个剧团为全县演出近三千场,观众达一百多万人次,其中在农村演出的场数占75%以上。

1952年,这个过去被人们叫惯了的“叫化子剧团”分配到吴江县。县委负责同志亲切地接待他们,并告诉他们:“吴江是一个以农业为主的地区,文艺应该更好地为农民服务,这是文艺工作者的光荣任务,也是你们最美好的前途。”党的话使他们明确了方向,产生了力量。剧团第一次在农村巡回演出时,铜锣社群众连夜赶制一面“友谊的心”的锦旗送给他们;苑坪社的群众主动为剧团安排场地,饮食,住地,还敲锣打鼓迎送他们,亲热地称呼他们是“我们的文工团”。这些热情的接待,使团长姚梅凤感动得流下了眼泪。在旧社会,她带着一个小戏班在常熟县乡下演出。有个伪区长要她到鸦片馆唱小调,她拒绝了。不久她被扣上“捣乱治安”的帽子,禁止演出。演员们难以生活,被迫散班拆伙。今昔对比,使演员们深感做为人民演员的光荣和责任重大。八年以来,他们愉快紧张地为农民演出。有时为了赶上演出时间,演员们自带道具、布景,背了被褥、衣服,一口气走几十里。冬天,他们总是选择面向西北风的地方搭台,使观众能背风看戏。有一次,他们演出“刘胡兰”,突然冷风袭来,扮演刘胡兰的姚梅凤看到观众舍不得离开,又想想刘胡兰的伟大精神,便坚持演出到底。

这个剧团刚下乡时,有些演员思想不通。人在农村,心在城市,甚至借口“农民不懂戏”、“农忙,农民没有空看戏”,反对下乡。剧团在党的领导下,反复学习了党的文艺方针,开展了“要不要为工农服务”和“如何为工农服务”等问题的辩论,他们通过回忆算账、搬展览、谈变化、讲对比、指方向等一系列的教育方法,使部分演员认识了自己的错误思想。他们说:“我们从‘戏化子’变成了‘人类灵魂工程师’,再不听党的话,真是对不起党和人民。”“过去演戏是为活命,今天演戏是为社会主义建设,我们坚决不演对人民有害的戏。”就这样,剧团顶住了歪风,树立了正气。八年中没有演过一出坏戏。由于他们勤勤恳恳地为人民服务,因而与农民建立了深厚的感情,只要哪里需要就立即到哪里去。去年春节,他们在县城里做营业演出,这时苑坪公社来信,殷切地希望他们去演出。他们情愿减少收入,去为农民演戏。他们说:“我们和农民兄弟心连心的友谊是无法用金钱来换取的。”

“创新演新百花开,朵朵鲜花为生产”是这个剧团政治挂帅以后,长期坚持的演出方针。他们基本上做到了党的中心工作是什么,就编什么,演什么。1958年大跃进,他们短期创作了“跃进为谁”、“喜事”、“钢铁之花”、“人民公社好”等十几个剧目。这些反映现实的戏,给了农民很大鼓舞,他们说:“过去看公子小姐,迷迷糊糊;现在看英雄好汉,干劲十足。”黎里公社在兴修水利时,提出“高高兴兴看锡剧,轰轰烈烈搞生产”的行动口号。原来要三天完成的任务,两天就完成了。

相关条目

如果您对此人物有任何补充,欢迎提供。